Die Berge Kaliforniens

von John Muir

Inhalt

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

KAPITEL I

DIE SIERRA NEVADA

Wohin Sie innerhalb der Grenzen Kaliforniens auch gehen, immer sind Berge in Sicht, die jede Landschaft verzaubern und verschönern. Doch ist die Topographie des Staates im Allgemeinen so einfach und massiv, dass der zentrale Hauptteil nur ein Tal und zwei Gebirgsketten aufweist, deren Verlauf und Höhe fast perfekt regelmäßig erscheinen: die Küstenkette auf der Westseite, die Sierra Nevada im Osten. Diese beiden Gebirgsketten, die im Norden und Süden in Kurven zusammentreffen, umschließen ein herrliches Becken mit einer ebenen Sohle von über 400 Meilen Länge und 35 bis 60 Meilen Breite. Dies ist das großartige Central Valley von Kalifornien, dessen Wasser nur einen Abfluss zum Meer hat, nämlich das Golden Gate. Doch hinter dieser allgemeinen Einfachheit der Merkmale verbirgt sich eine große Komplexität verborgener Details. Die Küstenkette, die sich 2000 bis 8000 Fuß hoch wie eine großartige grüne Barriere gegen den Ozean erhebt, besteht aus zahllosen waldgekrönten Spornen, Kämmen und sanften Hügelwellen, die eine Vielzahl kleinerer Täler umschließen; Einige bieten einen weiten Ausblick auf das Meer, von einigen mit Wäldern gesäumt, und andere, mit nur wenigen Bäumen, auf das Central Valley. Wieder andere, noch kleinere, liegen eingebettet und verborgen in sanften Hügeln mit runden Hügelkuppen, und jedes davon weist sein eigenes Klima, seinen eigenen Boden und seine eigene Produktion auf.

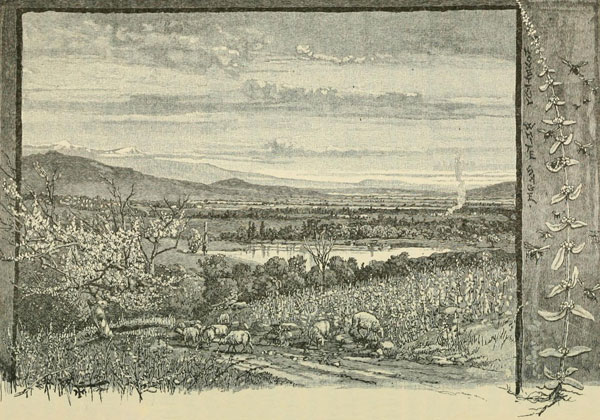

Wenn Sie im klaren Frühling durch das Labyrinth der Küstenkette zu einem der inneren Gipfel oder Pässe gegenüber von San Francisco wandern, liegt die großartigste und eindrucksvollste Landschaft Kaliforniens vor Ihnen. Zu Ihren Füßen liegt das große Central Valley, das in der Sonne golden leuchtet und sich nach Norden und Süden weiter erstreckt, als das Auge reichen kann, ein einziges glattes, blumenreiches, seeähnliches Bett fruchtbaren Bodens. An seinem östlichen Rand erhebt sich die mächtige Sierra, meilenweit hoch, wie eine glatte, kumulierte Wolke im sonnigen Himmel und so herrlich gefärbt und so leuchtend, dass sie nicht von Licht umhüllt, sondern ganz aus Licht zu bestehen scheint, wie die Mauer einer himmlischen Stadt. Auf dem Gipfel und noch ein gutes Stück nach unten sehen Sie einen blassen, perlgrauen Schneegürtel; und darunter einen blauen und dunkelvioletten Gürtel, der die Ausdehnung der Wälder markiert; und am Fuß der Kette einen breiten rosavioletten und gelben Gürtel, wo die Goldfelder der Kleinen und die Gärten am Fuße der Hügel liegen. Alle diese farbigen Bänder vermischen sich fließend und bilden eine Wand aus Licht, unbeschreiblich fein und schön wie ein Regenbogen und doch fest wie Diamant.

Als ich an einem strahlenden Apriltag vom Gipfel des Pacheco Passes zum ersten Mal diese herrliche Aussicht genoss, war das noch kaum betretene oder gepflügte Central Valley eine einzige pelzige, üppige Schicht goldener Korbblütler, und die leuchtenden Wände der Berge strahlten in all ihrer Pracht. Damals schien es mir, die Sierra sollte nicht Nevada oder Snowy Range, sondern Range of Light heißen. Und nachdem ich zehn Jahre in ihrem Herzen verbracht habe, voller Freude und Staunen, in ihren herrlichen Lichtfluten badend, die Sonnenstrahlen des Morgens zwischen den eisigen Gipfeln, das Mittagslicht auf Bäumen, Felsen und Schnee, das Erröten des Alpenglühens und tausend rauschende Wasserfälle mit ihrer wunderbaren Fülle irisfarbener Gischt gesehen habe, scheint sie mir noch immer mehr als alle anderen die Range of Light zu sein, die herrlichste aller Bergketten, die ich je gesehen habe.

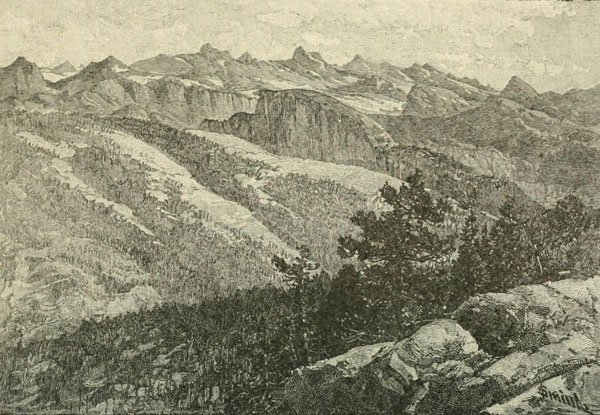

Die Sierra ist etwa 500 Meilen lang, 70 Meilen breit und zwischen 7000 und fast 15.000 Fuß hoch. Aus der Gesamtsicht sind keine menschlichen Spuren auf ihr zu sehen, noch irgendetwas, das auf den Reichtum des Lebens, das sie pflegt, oder die Tiefe und Erhabenheit ihrer Skulptur schließen lässt. Keiner ihrer prächtigen, von Wäldern gekrönten Bergrücken erhebt sich viel über das allgemeine Niveau, um seinen Reichtum zu offenbaren. Man sieht kein großes Tal oder See, keinen Fluss oder eine Gruppe gut markierter Merkmale jeglicher Art, die sich in klaren Bildern abheben. Sogar die Gipfel, die so klar und hoch in den Himmel ragen, scheinen vergleichsweise glatt und ohne Merkmale. Dennoch arbeiten im Schatten der Gipfel immer noch Gletscher, und Tausende von Seen und Wiesen glänzen und blühen unter ihnen, und die gesamte Bergkette ist von 2000 bis 5000 Fuß tiefen Schluchten durchzogen, in denen einst majestätische Gletscher flossen und in denen heute ein Band wunderschöner Flüsse fließt und singt.

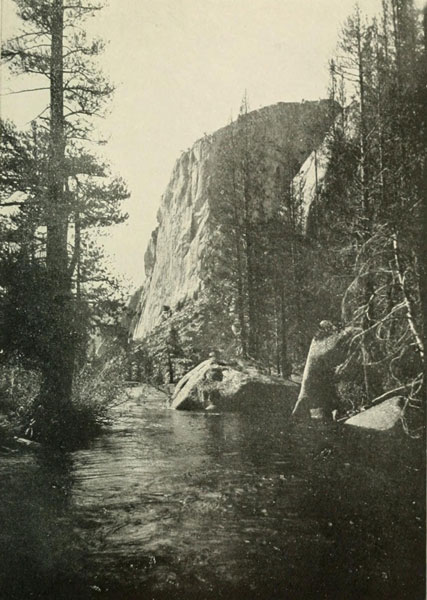

Obwohl diese berühmten Cañons so unglaublich tief sind, sind sie keine rauen, düsteren, zerklüfteten Schluchten, wild und unzugänglich. Trotz ihrer rauhen Passagen hier und da bieten sie dem Bergsteiger immer noch herrliche Pfade, die von den fruchtbaren Niederungen zu den höchsten eisigen Quellen führen, wie eine Art Bergstraßen voller bezauberndem Leben und Licht, die von den alten Gletschern geebnet und geformt wurden und auf ihrem gesamten Verlauf eine reiche Vielfalt neuartiger und attraktiver Landschaften bieten, die attraktivsten, die bisher in den Gebirgsketten der Welt entdeckt wurden.

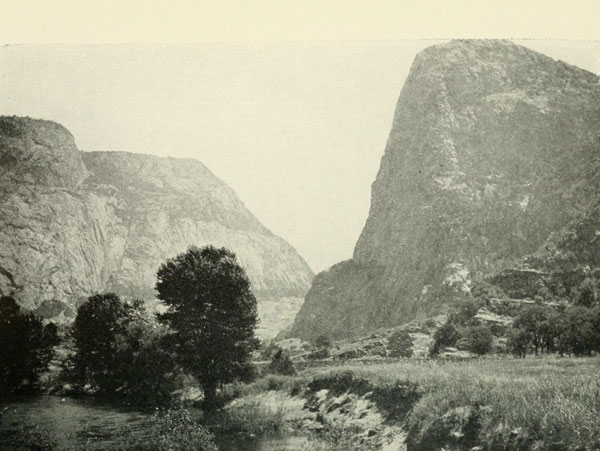

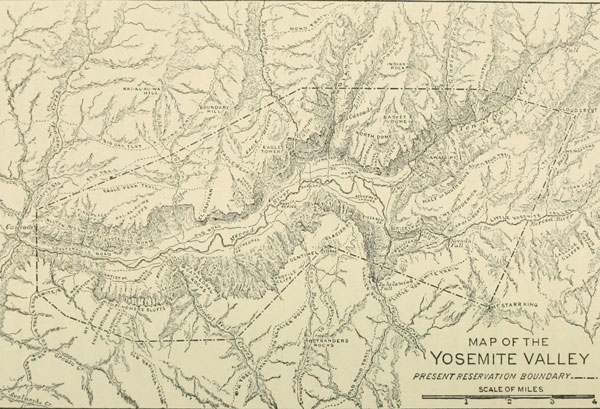

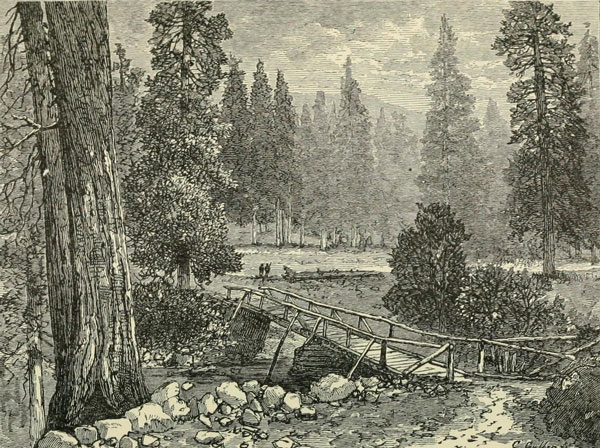

An vielen Stellen, besonders im mittleren Bereich der Westflanke der Bergkette, weiten sich die Hauptschluchten zu geräumigen Tälern oder Parks aus, die wie künstliche Landschaftsgärten abwechslungsreich gestaltet sind und reizende Haine und Wiesen sowie Dickichte blühender Büsche aufweisen, während die hohen, zurückgezogenen Wände, die in Form und Skulptur unendlich vielfältig sind, von Farnen, Blütenpflanzen vieler Arten, Eichen und immergrünen Pflanzen gesäumt sind, die auf tausenden schmalen Stufen und Bänken Ankerplatz finden. Das Ganze wird belebt und herrlich gemacht durch fröhliche Ströme, die tanzend und schäumend über die sonnigen Kanten der Klippen strömen, um sich dem glänzenden Fluss anzuschließen, der in ruhiger Schönheit in der Mitte jeder von ihnen fließt.

Die Wände dieser Parktäler vom Typ Yosemite bestehen aus Felsen in der Größe von Bergen, die teilweise durch enge Schluchten und Seitencañons voneinander getrennt sind. Vorne sind sie so steil und auf ebenem Boden so dicht aneinandergebaut, dass die Parks, die sie umschließen, insgesamt wie riesige, von oben beleuchtete Hallen oder Tempel aussehen. Jeder Felsen scheint vor Leben zu leuchten. Einige lehnen sich in majestätischer Ruhe zurück; andere, absolut steil oder fast steil, strecken ihre Stirnen in nachdenklicher Haltung über ihre Gefährten hinaus, heißen Stürme und Windstille gleichermaßen willkommen, scheinbar alles, was um sie herum geschieht, bewusst und doch achtlos, furchterregend in ihrer strengen Majestät, ein Sinnbild der Beständigkeit und doch verbunden mit der Schönheit der zerbrechlichsten und flüchtigsten Formen; ihre Füße stehen in Kiefernhainen und fröhlichen smaragdgrünen Wiesen, ihre Stirnen in den Himmel gehoben; in Licht getaucht, in Fluten singenden Wassers getaucht, während Schneewolken, Lawinen und Winde im Laufe der Jahre glitzern, wogen und um sie herumwirbeln, als hätte die Natur sich bemüht, in diesen Bergvillen ihre erlesensten Schätze zu sammeln, um ihre Liebhaber in eine enge und vertrauensvolle Verbindung mit ihr zu ziehen.

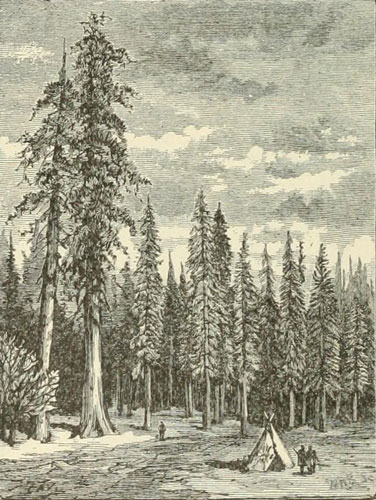

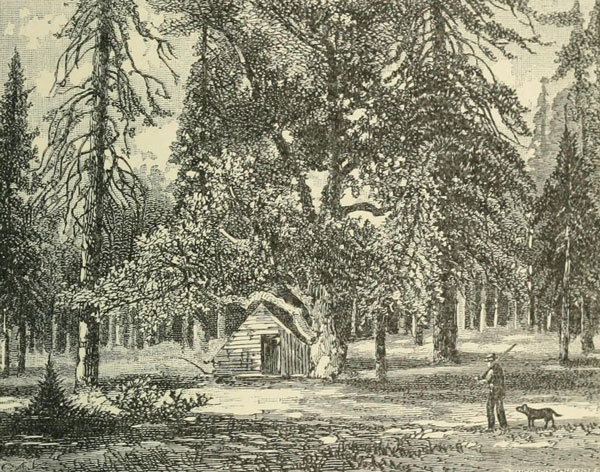

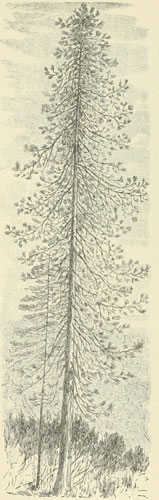

Auch hier, in der mittleren Region der tiefsten Schluchten, stehen die prächtigsten Waldbäume: der Sequoia, der König der Nadelbäume, die edlen Zucker- und Gelbkiefern, Douglasien, Libocedrus und die Weißtannen, jede ein Riese ihrer Art, vereint in ein und demselben Wald, der alle anderen Nadelwälder der Welt übertrifft, sowohl in der Anzahl seiner Arten als auch in der Größe und Schönheit seiner Bäume. Die Winde strömen melodisch durch ihre kolossalen Spitzen, und überall sind sie mit den Liedern der Vögel und des fließenden Wassers zu hören. Meilenlang blühen duftende Ceanothus- und Manzanita-Büsche unter ihnen, und Liliengärten und -wiesen sowie feuchte, farnige Täler in endloser Vielfalt von Düften und Farben ziehen die Bewunderung jedes Betrachters auf sich. Diese edlen Bäume erstrecken sich über Bergrücken und Täler und erstrecken sich in einem ununterbrochenen Gürtel von einem Ende des Gebirges zum anderen, nur leicht unterbrochen von steilen Schluchten im Abstand von etwa fünfzehn bis zwanzig Meilen. Hier streifen die großen, stämmigen Braunbären mit Freude umher und harmonieren mit den braunen Stämmen der Bäume, unter denen sie fressen. Auch Hirsche leben hier und finden Nahrung und Schutz in den Ceanothus-Dickichten, zusammen mit einer Vielzahl kleinerer Menschen. Oberhalb dieser Region der Riesen werden die Bäume kleiner, bis die äußerste Grenze der Waldgrenze an den stürmischen Berghängen in einer Höhe von 3.000 bis 4.500 Metern über dem Meer erreicht ist, wo die Zwergkiefer so niedrig und von Stürmen und schwerem Schneefall so hart getroffen ist, dass sie in flache Dickichte gepresst wird, über deren Spitzen wir leicht laufen können. Unterhalb des Hauptwaldgürtels werden die Bäume ebenfalls kleiner, da Frost und brennende Dürre sie gleichermaßen unterdrücken und zerstören.

Die rosa-violette Zone am Fuße der Bergkette umfasst fast das gesamte berühmte Goldgebiet Kaliforniens. Und hier versammelten sich Bergleute aus allen Ländern der Erde in einem wilden, reißenden Strom, um ihr Glück zu machen. An den Ufern aller Flüsse, Schluchten und Schluchten haben sie ihre Spuren hinterlassen. Jedes Kies- und Geröllbett wurde immer wieder verzweifelt durchwühlt. Aber in dieser Region sind Spitzhacke und Schaufel, die einst mit wilder Begeisterung geschwungen wurden, beiseite gelegt worden, und nur noch der Quarzabbau wird in nennenswertem Umfang betrieben. Die Zone besteht im Allgemeinen aus niedrigen, gelbbraunen, wogenden Vorgebirgen, die hier und da von Gestrüpp und Bäumen aufgeraut sind, und aus Schiefermassen, die von Flechten grau und rot gefärbt sind. Die kleineren Schiefermassen, die sich abrupt in schiefen Platten aus dem trockenen, grasbewachsenen Rasen erheben, sehen aus wie alte Grabsteine auf einem verlassenen Friedhof. Im frühen Frühling, etwa von Februar bis April, ist dieser ganze Gebirgsvorlandgürtel ein Paradies für Bienen und Blumen. Dann regnet es in Strömen, Vögel sind eifrig dabei, ihre Nester zu bauen, und der Sonnenschein ist mild und herrlich. Doch Ende Mai scheinen Erde, Pflanzen und Himmel wie im Ofen gebacken worden zu sein. Die meisten Pflanzen zerfallen unter den Füßen zu Staub, und der Boden ist voller Risse, während der durstige Reisende mit sehnsüchtiger Sehnsucht durch das gleißende Licht auf die schneebedeckten Gipfel blickt, die wie dunstige Wolken in der Ferne aufragen.

Die Bäume, meist Quercus Douglasii und Pinus Sabiniana , neun bis zwölf Meter hoch, mit dünnem, blassgrünem Laub, stehen weit auseinander und spenden nur wenig Schatten. Eidechsen gleiten auf den Felsen umher und erfreuen sich einer Konstitution, die keine Dürre austrocknen kann, und Ameisen in erstaunlicher Zahl, deren winzige Lebensfunken bei zunehmender Hitze umso heller zu brennen scheinen, ziehen emsig in langen Reihen auf der Suche nach Nahrung umher. Krähen, Raben, Elstern – Freunde in Not – versammeln sich auf dem Boden unter den besten Schattenbäumen, keuchen mit hängenden Flügeln und weit geöffneten Schnäbeln, und während der Mittagsstunden lässt sich von ihnen kaum eine Spur hören. Auch Wachteln suchen während der Tageshitze Schatten an lauwarmen Tümpeln in den Kanälen der größeren Bäche in der Flussmitte. Kaninchen huschen zwischen den Ceanothus-Büschen von Dickicht zu Dickicht, und gelegentlich sieht man einen Langohrhasen, der anmutig über die größeren Lichtungen galoppiert. Im Sommer sind die Nächte ruhig und taufrei, und tausend Stimmen verkünden die Fülle des Lebens, trotz der verheerenden Wirkung des trockenen Sonnenscheins auf Pflanzen und größere Tiere. Die Hylas machen nach Sonnenuntergang eine herrlich reine und ruhige Musik, und Kojoten, die kleinen, verachteten Hunde der Wildnis, tapfere, robuste Kerle, die wie verdorrte Heubüschel aussehen, bellen stundenlang im Chor. Bergbaustädte, die meisten davon tot, und einige lebendige mit leuchtenden Flecken von Kulturland, finden sich in großen Abständen entlang des Gürtels, und mit Kletterrosen bedeckte Hütten inmitten von Orangen- und Pfirsichplantagen und süß duftenden Heufeldern in fruchtbaren Ebenen, wo Wasser zur Bewässerung zu finden ist. Aber sie sind meist weit voneinander entfernt und fallen im Gesamtbild kaum auf.

Jeden Winter gibt es in der High Sierra und in der mittleren Waldregion herrlichen Schnee, und selbst die Vorgebirge sind manchmal weiß. Dann sieht die ganze Bergkette aus wie eine riesige, abgeschrägte Wand aus reinstem Marmor. Die rauen Stellen werden dann geglättet, der Tod und Verfall des Jahres werden sanft und freundlich bedeckt, und der Boden erscheint so rein wie der Himmel. Und obwohl er lautlos aus den Wolken fliegt und seinen Platz auf Felsen, Bäumen oder Graswiesen einnimmt, wie schnell findet der sanfte Schnee eine Stimme! Er rutscht von den Höhen, sammelt sich in Lawinen, dröhnt und brüllt wie Donner und bietet ein herrliches Schauspiel, wenn er in langen, seidenen Federn und wirbelnden, wirbelnden Filmen aus Kristallstaub den Berghang hinabfegt.

Die nördliche Hälfte der Gebirgskette ist größtenteils von Lavaströmen bedeckt und mit Vulkanen und Kratern übersät, von denen einige neu und perfekt geformt sind, andere sich in verschiedenen Stadien des Verfalls befinden. Die südliche Hälfte besteht fast vom Fuß bis zum Gipfel aus Granit, während eine beträchtliche Anzahl von Gipfeln in der Mitte der Gebirgskette mit metamorphen Schiefern bedeckt sind, darunter Mount Dana und Mount Gibbs östlich des Yosemite Valley. Mount Whitney, der höchste Punkt der Gebirgskette nahe ihrem südlichen Ende, erhebt seinen helmförmigen Kamm auf eine Höhe von fast 14.700 Fuß. Mount Shasta, ein kolossaler Vulkankegel, erhebt sich am nördlichen Ende auf eine Höhe von 14.440 Fuß und bildet ein edles Wahrzeichen für die gesamte umliegende Region im Umkreis von hundert Meilen. Restmassen vulkanischen Gesteins kommen auch im größten Teil des südlichen Granitteils vor, und an den Flanken gibt es eine beträchtliche Anzahl alter Vulkane, insbesondere entlang der östlichen Basis des Gebirges in der Nähe des Mono Lake und weiter südlich. Aber nur im Norden ist das gesamte Gebirge von der Basis bis zum Gipfel mit Lava bedeckt.

Vom Gipfel des Mount Whitney sieht man nur Granit. Unzählige Gipfel und Türme, die kaum niedriger sind als seine eigenen sturmgepeitschten Klippen, erheben sich in Gruppen wie Waldbäume, in voller Sicht, getrennt durch Schluchten von enormer Tiefe und Schroffheit. Auf Shasta zeugt fast jedes Merkmal in der weiten Aussicht von den alten Vulkanbränden. Weit im Norden, in Oregon, erheben sich die eisigen Vulkane Mount Pitt und Three Sisters über den dunklen immergrünen Wäldern. Im Süden sind unzählige kleinere Krater und Kegel entlang der Achse des Gebirges und an jeder Flanke verteilt. Von diesen ist Lassen’s Butte mit fast 11.000 Fuß über dem Meeresspiegel der höchste. Meilenlang an seinen Flanken stinken und sprudeln heiße Quellen, von denen viele so stürmisch und schwefelhaltig sind, dass sie kurz davor stehen, zu sprudelnden Geysiren wie denen des Yellowstone zu werden.

Der Cinder Cone in der Nähe markiert den jüngsten Vulkanausbruch in der Sierra. Es handelt sich um einen symmetrischen Kegelstumpf von etwa 700 Fuß Höhe, der mit grauer Schlacke und Asche bedeckt ist und auf seiner Spitze einen regelmäßigen unveränderten Krater hat, in dem einige kleine Zweiblättrige Kiefern wachsen. Diese zeigen, dass der Kegel nicht weniger als achtzig Jahre alt ist. Er steht zwischen zwei Seen, die vor kurzem noch einer waren. Bevor der Kegel gebaut wurde, ergoss sich eine Flut aus rauer, blasiger Lava in den See und teilte ihn in zwei Teile. Die feurige Flut trat über die Ufer und drang in die Kiefernwälder ein, wobei sie die Bäume auf ihrem Weg überwältigte. Die verkohlten Enden einiger Bäume sind noch heute unter der Spitze des Lavastroms hervorragen zu sehen, wo er zur Ruhe kam. Noch später kam es zu einem Ausbruch von Asche und loser Obsidianschlacke, vermutlich aus derselben Öffnung, der nicht nur den Schlackenkegel bildete, sondern auch einen heftigen Regenschauer über mehrere Kilometer hinweg in einer Tiefe von 15 bis 20 Zentimetern über die umliegenden Wälder verstreute.

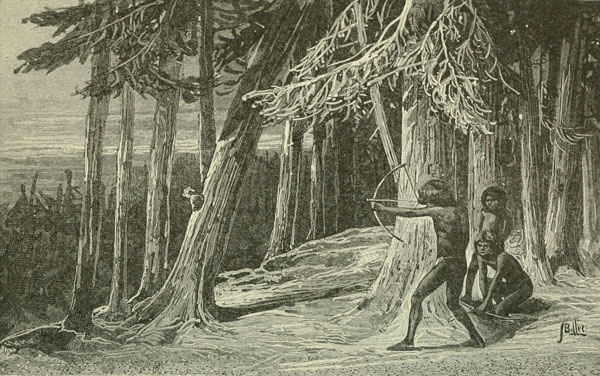

Die Geschichte dieses letzten Ausbruchs in der Sierra Nevada ist auch in den Überlieferungen der Pitt River Indianer erhalten. Sie erzählen von einer furchtbaren Zeit der Dunkelheit, als der Himmel schwarz von Asche und Rauch war, der alles Lebende mit dem Tod bedrohte, und als die Sonne schließlich wieder erschien, war sie rot wie Blut.

Zahlreiche jüngere Krater rauhen die umliegende Region auf; einige von ihnen haben Seen in ihren Schluchten, andere sind mit Bäumen und Blumen bewachsen. Die Natur hat diesen alten Herden und Feuerstellen buchstäblich Schönheit statt Asche gegeben. Auf der Nordwestseite des Mount Shasta befindet sich etwa 3000 Fuß unterhalb des Gipfels ein untergeordneter Kegel, der nach dem Aufbrechen der Haupteiskappe, die den Berg einst bedeckte, aktiv war, wie sein vergleichsweise unberührter Krater und die von ihm ausgehenden Ströme unvergletscherter Lava zeigen. Der Hauptgipfel hat einen Durchmesser von etwa anderthalb Meilen und ist von kleinen, zerbröckelnden Gipfeln und Graten begrenzt, zwischen denen wir vergeblich nach den Umrissen des alten Kraters suchen.

Diese verfallenen Massen und die tiefen Gletscherrillen, die die Seiten des Berges durchziehen, zeigen, dass er durch das Eis beträchtlich abgesenkt und verschlissen wurde; wie sehr, wissen wir nicht genau. Direkt unter dem äußersten Gipfel dringen heiße, schwefelhaltige Gase und Dämpfe aus unregelmäßigen Spalten, vermischt mit Gischt von schmelzendem Schnee, dem letzten schwachen Ausdruck der gewaltigen Kraft, die den Berg erbaut hat. Shasta wurde nicht in einer einzigen großen Erschütterung geboren. Die Felsklippen des Gipfels und die von den Gletschern an den Seiten freigelegten Abschnitte zeigen genug von seiner inneren Struktur, um zu beweisen, dass zwischen vielen einzelnen Ausbrüchen verhältnismäßig lange Ruheperioden lagen, während derer die abkühlende Lave aufhörte zu fließen und dauerhaft zur Masse des wachsenden Berges hinzukam. Mit abwechselnder Eile und Überlegtheit folgte Ausbruch auf Ausbruch, bis der alte Vulkan sogar seine gegenwärtige erhabene Höhe übertraf.

Wenn wir auf dem eisigen Gipfel dieses imposantesten aller Feuerberge der Sierra stehen, können wir kaum anders als seinem nächsten Ausbruch entgegensehen. Gärten, Weinberge und Häuser wurden vertrauensvoll an den Flanken von Vulkanen angelegt, die, nachdem sie jahrhundertelang standhaft geblieben waren, plötzlich in heftige Aktivität ausbrachen und überwältigende Feuerfluten ausstießen. Es ist bekannt, dass zwischen den heftigen Ausbrüchen mehr als tausend Jahre kühler Stille lagen. Wie gigantische Geysire, die geschmolzenes Gestein statt Wasser ausspucken, arbeiten und ruhen Vulkane, und wir haben keine sichere Möglichkeit zu wissen, ob sie tot sind, wenn sie stillstehen, oder nur schlafen.

Entlang der westlichen Basis des Gebirges werden derzeit eine Reihe aufschlussreicher Sedimentgesteine untersucht, die die frühe Geschichte der Sierra enthalten. Wenn wir diese ersten Kapitel für den Moment beiseite lassen, sehen wir, dass erst vor sehr kurzer geologischer Zeit, kurz vor dem Beginn des Winters der Winter, der Eiszeit genannt wird, eine gewaltige Flut geschmolzenen Gesteins aus vielen Schluchten und Kratern an den Flanken und Gipfeln des Gebirges floss, Seebecken und Flussbetten füllte und fast jede vorhandene Struktur im nördlichen Teil auslöschte. Schließlich hörten diese alles zerstörenden Fluten auf zu fließen. Aber während die großen Vulkankegel, die sich entlang der Achse aufbauten, noch brannten und rauchten, geriet die gesamte Sierra in die Herrschaft von Eis und Schnee. Dann begannen Gletscher über die kahlen, gestaltlosen, vom Feuer geschwärzten Berge zu kriechen und sie von den Gipfeln bis zum Meer mit einem Mantel aus Eis zu bedecken; und dann ging mit unendlicher Bedachtsamkeit die Arbeit weiter, das Gebirge neu zu formen. Diese gewaltigen Erosionskräfte haben über zahllose Jahrhunderte hinweg nie Halt gemacht und die kieselartigen Lava- und Granitschichten unter ihren Kristallfalten zertrümmert und zermahlen. Sie haben das Gestein verwüstet und wieder aufgebaut, bis im Lauf der Zeit die Sierra wiedergeboren und fast so ans Licht gebracht wurde, wie wir sie heute sehen, mit Gletschern und schneebedeckten Kiefern auf der Spitze des Gebirges sowie Weizenfeldern und Orangenhainen am Fuße des Gebirges.

Dieser Wandel von eisiger Dunkelheit und Tod zu Leben und Schönheit verlief langsam, wie wir die Zeit zählen, und er findet noch immer statt, im Norden und Süden, überall auf der Welt, wo Gletscher existieren, sei es in Form einzelner Flüsse, wie in der Schweiz, Norwegen, den Bergen Asiens und der Pazifikküste, oder in Form kontinuierlicher Falten, wie in Teilen Alaskas, Grönlands, Franz-Josef-Lands, Nova Zembla, Spitzbergen und den Ländern um den Südpol. Aber in keinem Land, soviel ich weiß, können diese majestätischen Veränderungen besser erforscht werden als in den Ebenen und Bergen Kaliforniens.

Gegen Ende der Eiszeit, als die Schneewolken weniger fruchtbar und die schmelzende Sonneneinstrahlung stärker wurde, wurden die unteren Falten der Eisdecke Kaliforniens, die ganze Eisberge ins Meer warf, flacher und wichen aus dem Tiefland zurück, um sich dann langsam den Flanken der Sierra hinaufzubewegen, was den Klimaveränderungen entsprach. Der große weiße Mantel auf den Bergen zerbrach in eine Reihe mehr oder weniger deutlich erkennbarer und flussartiger Gletscher mit vielen Zuflüssen, die wiederum schmolzen und sich in noch kleinere Gletscher aufteilten, bis heute nur noch einige der kleinsten verbliebenen obersten Zweige des großen Systems an den kühlen Hängen der Gipfel existieren.

Pflanzen und Tiere warteten auf den richtigen Moment und folgten dicht hinter dem schmelzenden Eis, wodurch die neugeborenen Landschaften rasch und freudig belebt wurden. Kiefern zogen in langen, hoffnungsvollen Reihen die sonnengewärmten Moränen empor, nahmen den Boden ein und etablierten sich, sobald er für sie bereit war. Braunstachelige Seggen säumten die Ufer der neugeborenen Seen. Junge Flüsse rauschten in den verlassenen Gletscherkanälen. Blumen blühten am Fuße der großen polierten Kuppeln, während mit rascher Fruchtbarkeit weiche Erdschichten sich setzten und erwärmten und Nahrung für Scharen von wartenden Kindern der Natur boten, großen und kleinen, Tieren wie Pflanzen. Mäuse, Eichhörnchen, Murmeltiere, Hirsche, Bären, Elefanten usw. Der Boden begann mit zauberhafter Geschwindigkeit zu blühen und aus den jungen Wäldern erklang Vogelgesang: Das Leben in jeder Form wurde wärmer, süßer und reicher, während die Jahre über der mächtigen Sierra vergingen, die noch vor kurzem nur an Tod und völlige Verwüstung erinnerte.

Ohne langes und liebevolles Studium ist es schwer, sich das Ausmaß der Arbeit vorzustellen, die die Gletscher während der letzten Eiszeit an diesen Bergen geleistet haben, obwohl sie nichts weiter als Ströme dicht zusammengepresster Schneekristalle sind. Eine sorgfältige Untersuchung der dargestellten Phänomene zeigt, dass der voreiszeitliche Zustand der Bergkette vergleichsweise einfach war: eine riesige Welle aus Gestein, in der tausend Berge, Kuppeln, Schluchten, Grate usw. verborgen lagen. Und bei der Entwicklung dieser wählte die Natur als Werkzeug nicht das Erdbeben oder den Blitz, um sie zu zerreißen und zu spalten, nicht den stürmischen Sturzbach oder den erodierenden Regen, sondern die zarten Schneeblumen, die zahllose Jahrhunderte lang lautlos fielen, die Nachkommen von Sonne und Meer. In harmonischer Arbeit mit vereinten Kräften zerschmetterten und zermahlten sie auf ihrem Weg die Felsen und schufen riesige Erdbetten. Gleichzeitig entwickelten und formten sie die Landschaften zu der reizvollen Vielfalt von Hügeln und Tälern und stattlichen Bergen, die Sterbliche Schönheit nennen. Die durchschnittliche Tiefe der Bergkette beträgt während der letzten Eiszeit vielleicht mehr als eine Meile – eine Menge mechanischer Arbeit, die fast unvorstellbar groß ist. Und unsere Bewunderung muss immer wieder geweckt werden, wenn wir uns abmühen und studieren und lernen, dass diese gewaltige Arbeit der Felsbearbeitung, die so weitreichende Auswirkungen hat, von so zerbrechlichen und kleinen Kräften geleistet wurde wie diese Blumen der Bergwolken. Nur durch die Kraft der Zahl stark, rissen sie ganze Berge weg, Teilchen für Teilchen, Block für Block, und warfen sie ins Meer; sie formten, gestalteten und modellierten die gesamte Bergkette und entwickelten ihre vorherbestimmte Schönheit. All diese neuen Sierra-Landschaften waren offensichtlich vorherbestimmt, denn die physische Struktur der Felsen, von der die Merkmale der Landschaft abhängen, wurde erworben, als sie mindestens eine Meile tief unter der voreiszeitlichen Oberfläche lagen. Und während diese Merkmale in den Tiefen des Gebirges Gestalt annahmen und die Gesteinskörner im Dunkeln an ihre vorgesehenen Plätze marschierten, um die kommende Schönheit zu sehen, versammelten sich die eisigen Dampfpartikel am Himmel, die zur gleichen Musik marschierten, um sie ans Licht zu bringen. Dann, nachdem ihre große Aufgabe erfüllt war, schmolzen diese Bänder aus Schneeblumen, diese mächtigen Gletscher, und wurden entfernt, als wären sie nicht wichtiger als Tau, der nur eine Stunde überdauern soll. Nur wenige Naturgewalten haben jedoch so edle und dauerhafte Monumente hinterlassen wie sie. Die großen, eine Meile hohen Granitkuppeln, die ebenso tiefen Canyons, die edlen Gipfel, die Yosemite-Täler, diese und tatsächlich fast alle anderen Merkmale der Sierra-Landschaft sind Gletschermonumente.

Wenn man die Werke dieser Blumen des Himmels betrachtet, kann man sich leicht vorstellen, dass sie mit Leben erfüllt sind: Boten, die im Auftrag göttlicher Liebe zur Arbeit in die Bergminen geschickt werden. Lautlos, wirbelnd und glitzernd durch die dunkle Luft fliegen sie zu ihren bestimmten Plätzen und scheinen sich miteinander beraten zu haben: „Kommt, wir sind schwach; lasst uns einander helfen. Wir sind viele, und gemeinsam werden wir stark sein. Marschieren wir in engen, tiefen Reihen, rollen wir die Steine von diesen Berggräbern weg und befreien die Landschaft. Legen wir diese sich drängenden Kuppeln frei. Hier lasst uns ein Seebecken ausheben, dort ein Yosemite-Tal, hier einen Kanal für einen Fluss mit geriffelten Stufen und Furchen, in die singende Wasserfälle stürzen. Dort lasst uns breite Erdschichten ausbreiten, damit Mensch und Tier ernährt werden; und hier lasst uns Reihen von Felsbrocken aufstapeln für Kiefern und Riesenmammutbäume. Hier lasst uns Boden bereiten für eine Wiese; dort, für einen Garten und einen Hain, den ich glatt und schön mache für kleine Gänseblümchen und Veilchen und Beete mit Heidekraut, und den ich gut mit Kristallen, Granatfeldspat und Zirkon würzte.“ So und so weiter kam es mir oft vor, als sangen und planten und arbeiteten die mutigen Schneeblumenkreuzfahrer; und nichts, was ich schreiben kann, kann die Erhabenheit und Schönheit ihrer Arbeit übertreiben. Wie Morgennebel sind sie im Sonnenschein verschwunden, alle außer den wenigen kleinen Gruppen, die noch an den kühlsten Berghängen verweilen und als Restgletscher noch fleißig daran arbeiten, die letzten Seebecken, die letzten Erdbetten und die Skulptur einiger der höchsten Gipfel fertigzustellen.

KAPITEL II

DIE GLETSCHER

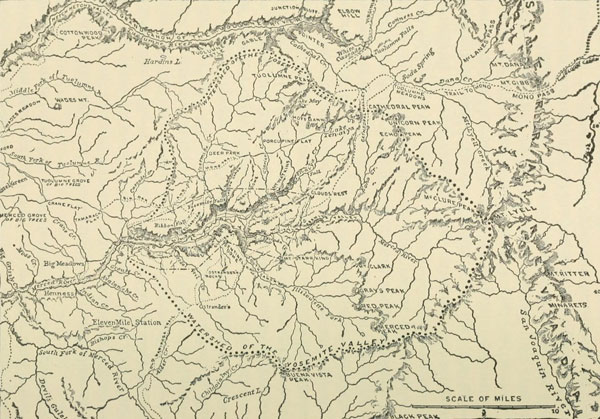

Von den im vorhergehenden Kapitel erwähnten kleinen Restgletschern habe ich 65 in dem Teil der Gebirgskette zwischen 36° 30’ und 39° Breite gefunden. Sie kommen einzeln oder in kleinen Gruppen an den Nordseiten der Gipfel der High Sierra vor, geschützt unter breiten, frostigen Schatten, in von ihnen selbst geschaffenen Amphitheatern, wo der Schnee, der in Lawinen von den umgebenden Höhen herabstürzt, am reichlichsten ist. Über zwei Drittel der Gesamtzahl liegen zwischen 37° und 38° Breite und bilden die höchsten Quellen der Flüsse San Joaquin, Merced, Tuolumne und Owen.

Die Gletscher der Schweiz sind wie die der Sierra bloße verfallende Überbleibsel gewaltiger Eisfluten, die einst die großen Täler füllten und ins Meer flossen. Dasselbe gilt für die Gletscher Norwegens, Asiens und Südamerikas. Sogar die großen, zusammenhängenden Eisschichten, die noch immer Grönland, Spitzbergen, Nova Zembla, Franz-Josef-Land, Teile Alaskas und die Südpolarregion bedecken, werden flacher und schrumpfen. Jeder Gletscher der Welt ist kleiner als er einmal war. Die ganze Welt wird wärmer oder die Ernte der Schneeblumen nimmt ab. Aber wenn wir den Zustand der Gletscher der Welt betrachten, müssen wir, während wir versuchen, die Veränderungen zu erklären, im Auge behalten, dass derselbe Sonnenschein, der sie vernichtet, sie auch aufbaut. Jeder Gletscher verbraucht eine enorme Menge Sonnenwärme, um den Dampf für den Schnee, aus dem er besteht, vom Meer in die Berge zu befördern, wie Tyndall eindrucksvoll zeigt.

Die Zahl der Gletscher in den Alpen beträgt nach Angaben der Schlagintweit-Brüder 1100, von denen 100 als Primärgletscher gelten. Die Gesamtfläche aus Eis, Schnee und Firn wird auf 1177 Quadratmeilen geschätzt, was im Durchschnitt für jeden Gletscher etwas mehr als eine Quadratmeile entspricht. Nach derselben Quelle beträgt die durchschnittliche Höhe über dem Meeresspiegel, in der sie schmelzen, etwa 7414 Fuß. Der Grindelwaldgletscher reicht bis auf weniger als 4000 Fuß herab, und einer der Mont-Blanc-Gletscher erreicht fast ebenso tief. Einer der größten Himalaya-Gletscher an den Quellgewässern des Ganges reicht nach Angaben von Captain Hodgson nicht tiefer als 12.914 Fuß herab. Der größte der Sierra-Gletscher auf dem Mount Shasta reicht bis auf 9500 Fuß über dem Meeresspiegel herab, was, soweit ich beobachtet habe, der niedrigste Punkt ist, den ein Gletscher innerhalb der Grenzen Kaliforniens erreicht, wobei die durchschnittliche Höhe aller Gletscher nicht weit von 11.000 Fuß entfernt liegt.

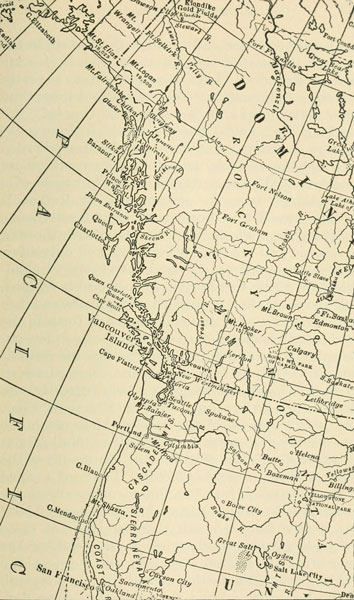

Die Veränderungen, die seit der Zeit der größten Ausdehnung in den Gletscherbedingungen der Sierra stattgefunden haben, werden durch die Reihe von Gletschern jeder Größe und Form, die sich entlang der Berge der Küste bis nach Alaska erstrecken, gut veranschaulicht. Eine allgemeine Erkundung dieser lehrreichen Region zeigt, dass nördlich von Kalifornien, durch Oregon und Washington, auf allen hohen Vulkankegeln der Kaskadenkette noch Gruppen aktiver Gletscher vorhanden sind – Mount Pitt, die Three Sisters, Mount Jefferson, Hood, St. Helens, Adams, Rainier, Baker und andere –, von denen einige beträchtliche Größe haben, obwohl keiner von ihnen bis ans Meer reicht. Von diesen Bergen ist der Rainier in Washington der höchste und eisigste. Sein kuppelartiger Gipfel, zwischen 14.000 und 15.000 Fuß hoch, ist mit Eis bedeckt, und acht Gletscher, sieben bis zwölf Meilen lang, gehen von ihm als Zentrum aus und bilden die Quellen der Hauptflüsse des Staates. Der niedrigste Teil dieser schönen Gruppe fließt durch wunderschöne Wälder bis auf 3500 Fuß über dem Meeresspiegel und entlässt einen Fluss, der mit Gletscherschlamm und Sand beladen ist. Weiter durch British Columbia und Südostalaska ist die breite, dichte Bergkette, die sich entlang der Küste erstreckt, im Allgemeinen gletscherhaltig. Die oberen Zweige fast aller großen Canyons und Fjorde sind von Gletschern bedeckt, die allmählich größer werden und tiefer abfallen, bis die Hochregion zwischen Mount Fairweather und Mount St. Elias erreicht ist, wo eine beträchtliche Anzahl ins Meer mündet. Dies ist vor allem das Eisland Alaskas und der gesamten Pazifikküste.

Von hier aus nehmen die Gletscher nach Norden allmählich an Größe und Dicke ab und schmelzen in höheren Lagen. Im Prince William Sound und Cook’s Inlet sind viele schöne Gletscher zu sehen, die aus den umliegenden Bergen fließen; nördlich des 62. Breitengrads sind jedoch nur wenige oder gar keine Gletscher mehr vorhanden, da der Boden meist niedrig und der Schneefall gering ist. Zwischen dem 56. und 60. Breitengrad gibt es wahrscheinlich mehr als 5000 Gletscher, die kleinsten nicht mitgerechnet. Hunderte der größten Gletscher steigen durch die Wälder bis auf Meereshöhe oder in Meeresnähe ab, obwohl nach meinen eigenen Beobachtungen nach einer ziemlich gründlichen Untersuchung der Region nicht mehr als 25 Eisberge ins Meer abfließen. Alle langen, hochwandigen Fjorde, in die diese großen Gletscher erster Klasse münden, sind natürlich voll mit Eisbergen jeder erdenklichen Form, die sich mit donnerndem Lärm im Abstand von wenigen Minuten von einer imposanten Eiswand lösen, die ins tiefe Wasser vorgeschoben wird. Aber diese Eisberge der Pazifikküste sind klein im Vergleich zu denen Grönlands und der Antarktis, und nur wenige entkommen dem komplizierten System von Kanälen, von denen dieser Küstenabschnitt gesäumt ist, und gelangen ins offene Meer. Fast alle werden von Wind und Flut in den Fjorden hin und her getrieben, bis sie schließlich vom Meerwasser, dem Sonnenschein, den warmen Winden und den reichlichen Regenfällen des Sommers schmelzen. Nur ein Gletscher an der Küste, der von Prof. Russell beobachtet wurde, entlädt seine Eisberge direkt ins offene Meer, und zwar am Icy Cape, gegenüber dem Mount St. Elias. Der südlichste der Gletscher, die das Meer erreichen, befindet sich in einem schmalen, malerischen Fjord etwa dreißig Kilometer nordwestlich der Mündung des Stikeen River auf 56° 50’ Breite. Der Fjord wird von den Einheimischen „Hutli“ oder Thunder Bay genannt, nach dem Geräusch, das der Abwurf der Eisberge verursacht. Etwa einen Grad weiter nördlich gibt es vier dieser vollständigen Gletscher, die an den Enden der langen Arme der Holkam Bay entladen sind. An der Spitze der Tahkoo Inlet, noch weiter nördlich, gibt es einen; und an der Spitze und an den Seiten der Glacier Bay, die in nördlicher Richtung von Cross Sound auf 58° bis 59° Breite verlaufen, gibt es sieben dieser vollständigen Gletscher, die Eisberge in die Bucht und ihre Seitenarme schütten und dabei ein ewiges Donnern aufrechterhalten. Der größte dieser Gruppe, der Muir, hat über 200 Zuflüsse und ist unterhalb des Zusammenflusses der Hauptzuflüsse etwa 25 Meilen breit. Zwischen der Westseite dieser eisigen Bucht und dem Ozean ist der gesamte Boden, hoch und niedrig, mit Ausnahme der Gipfel der Fairweather Range, mit einer 1000 bis wahrscheinlich 3000 Fuß dicken Eisschicht bedeckt, die aus vielen deutlich erkennbaren Mündungen entlädt.

Diese fragmentarische Eisdecke und die riesigen Gletscher um den Mount St. Elias sowie die Vielzahl einzelner flussähnlicher Gletscher, die die Hänge der Küstenberge bedecken, bildeten einst offensichtlich einen Teil einer ununterbrochenen Eisdecke, die sich über die gesamte Region hier erstreckte und sich erst vor relativ kurzer Zeit bis zur Mündung der Juan-de-Fuca-Straße im Süden erstreckte, wahrscheinlich sogar noch weiter. Alle Inseln des Alexander-Archipels sowie die Landzungen und Vorgebirge des Festlands weisen deutliche Spuren dieser großen Decke auf, die noch frisch und unverkennbar sind. Sie alle haben die Form der stärksten Eisdecke im Hinblick auf die Wirkung eines gewaltigen, starren Drucks aus überfließendem Eis aus dem Norden und Nordwesten, und ihre Oberflächen haben ein glattes, abgerundetes, überriebenes Aussehen, im Allgemeinen frei von Ecken. Das komplizierte Labyrinth aus Kanälen, Fahrwassern, Meerengen, Durchgängen, Sunden, Engstellen usw. zwischen den Inseln und bis zum Festland hin, zeigt natürlich in seiner Form, seinen Neigungen und allgemeinen Merkmalen dieselbe Unterordnung unter die zermürbende Wirkung der allgemeinen Vereisung wie in seiner Entstehung und unterscheidet sich von den Inseln und Ufern der Fjorde nur dadurch, dass es sich um Teile des voreiszeitlichen Kontinentalrandes handelt, die stärker erodiert und daher von den Meereswassern bedeckt sind, die in sie hineinflossen, als das Eis aus ihnen schmolz. Die Bildung und Ausdehnung von Fjorden auf diese Weise findet noch immer statt und kann an vielen Orten in der Gletscherbucht, der Yakutat-Bucht und angrenzenden Regionen beobachtet werden. Dass sich das Gebiet des Meeres durch die Abtragung seiner Küsten über das Land ausdehnt, ist wohlbekannt, aber in diesen eisigen Regionen Alaskas und sogar bis nach Vancouver Island im Süden waren die Küstenfelsen nur so kurz der Wellenwirkung ausgesetzt, dass sie bisher kaum verschwendet wurden. In diesen Regionen ist die Ausdehnung des Meeres, die es in der nacheiszeitlichen Zeit durch seine eigene Einwirkung bewirkt hat, im Vergleich zu der Ausdehnung, die durch die Einwirkung des Eises zustande kam, kaum wahrnehmbar.

Spuren der verschwundenen Gletscher, die während der Periode der größten Ausdehnung entstanden, sind in der Sierra bis zum 36. Breitengrad im Süden in Hülle und Fülle vorhanden. Sogar die polierten Felsoberflächen, die flüchtigsten Gletscheraufzeichnungen, sind in der oberen Hälfte des mittleren Teils der Bergkette noch in einem wunderbar perfekten Erhaltungszustand zu finden und stellen das auffälligste aller Gletscherphänomene dar. Sie treten in großen, unregelmäßigen Flecken auf den Gipfel- und Mittelregionen auf, und obwohl sie seit Tausenden von Jahren der Einwirkung des Wetters mit seinen zerstörerischen Stürmen ausgesetzt sind, ist ihre mechanische Vollkommenheit so, dass sie die Sonnenstrahlen noch immer wie Glas reflektieren und die Aufmerksamkeit jedes Beobachters auf sich ziehen. Die Aufmerksamkeit des Bergsteigers wird selten von Moränen gefesselt, wie regelmäßig und hoch sie auch sein mögen, oder von Schluchten, wie tief sie auch sein mögen, oder von Felsen, wie edel sie auch in Form und Skulptur sein mögen; aber er bückt sich und reibt bewundernd seine Hände an den glänzenden Oberflächen und versucht, ihre geheimnisvolle Glätte zu erklären. Er hat gesehen, wie der Schnee in Lawinen herabstürzte, kommt aber zu dem Schluss, dass dies nicht das Werk des Schnees sein kann, da er ihn dort findet, wo es keine Lawinen gibt. Auch kann Wasser es nicht getan haben, denn er sieht diese Glätte an den Seiten und Spitzen der höchsten Kuppeln glühen. Nur die Winde aller ihm bekannten Kräfte scheinen in der Lage zu sein, in die durch die Kerben angezeigten Richtungen zu strömen. Indianer, die sich normalerweise so wenig für geologische Phänomene interessieren, sind gelegentlich zu mir gekommen und haben mich gefragt: „Was macht den Boden am Tenaya-See so glatt?“ Sogar Pferde und Hunde bestaunen die seltsame Helligkeit des Bodens, riechen die glatten Flächen und setzen ihre Füße vorsichtig darauf, wenn sie zum ersten Mal darauf stoßen, als hätten sie Angst einzusinken. Die perfektesten der polierten Pflaster und Wände liegen in einer Höhe von 7000 bis 9000 Fuß über dem Meeresspiegel, wo der Fels aus kompaktem Kieselgranit besteht. Kleine, dunkle Flecken finden sich in einer Tiefe von nur 3000 Fuß auf den trockensten und dauerhaftesten Teilen steiler Wände mit Südausrichtung und auf kompakten, geschwungenen Vorsprüngen, die teilweise durch eine Schicht aus großen Felsbrocken vor Regen geschützt sind. Auf der Nordhälfte des Gebirges sind die gestreiften und polierten Oberflächen weniger verbreitet, nicht nur, weil dieser Teil der Kette niedriger liegt, sondern weil die Oberflächengesteine hauptsächlich aus poröser Lave bestehen, die vergleichsweise schnell abgetragen wird. Auch die alten Moränen sind, obwohl sie auf dem größten Teil der Südhälfte des Gebirges gut erhalten sind, im Norden fast verschwunden, aber dort findet man verstreutes und zerfallenes Material.

Ein ähnlich verschwommener Zustand der oberflächlichen Aufzeichnungen der Gletscheraktivität ist in den meisten Teilen von Oregon, Washington, British Columbia und Alaska zu beobachten, was größtenteils auf die Einwirkung übermäßiger Feuchtigkeit zurückzuführen ist. Sogar im Südosten Alaskas, wo sich die ausgedehntesten Gletscher des Kontinents befinden, sind die flüchtigeren Spuren ihrer früheren größeren Ausdehnung, obwohl sie vergleichsweise jung sind, undeutlicher als die der alten Gletscher Kaliforniens, wo das Klima trockener und die Felsen widerstandsfähiger sind.

Diese allgemeinen Ansichten der Gletscher der Pazifikküste ermöglichen meinen Lesern einen Eindruck von den Veränderungen, die in Kalifornien stattgefunden haben, und werfen Licht auf die Restgletscher der High Sierra.

Vor dem Herbst 1871 waren die Gletscher der Sierra unbekannt. Im Oktober desselben Jahres entdeckte ich den Black Mountain-Gletscher in einem schattigen Amphitheater zwischen den Black und Rod Mountains, zwei der Gipfel der Merced-Gruppe. Diese Gruppe ist der höchste Teil eines Ausläufers, der sich von der Hauptachse der Bergkette in Richtung Yosemite Valley erstreckt. Zum Zeitpunkt dieser interessanten Entdeckung erkundete ich die Firn- Amphitheater der Gruppe und verfolgte den Verlauf der alten Gletscher, die einst aus ihren großen Quellen durch das Illilouette-Becken und das Yosemite-Tal flossen, und erwartete nicht, so weit südlich im Land des Sonnenscheins aktive Gletscher zu finden.

Ich begann am nordwestlichen Ende der Gruppe und erkundete nacheinander die wichtigsten Nebenflussbecken, ihre Moränen, Roches Moutonnées und herrlichen Gletscherplatten, wobei ich sie in regelmäßiger Folge durchlief, ohne Rücksicht auf die Zeit, die ich für ihr Studium aufwenden musste. Die Monumente des Nebenflusses, der sein Eis zwischen den Red und Black Mountains hervorströmen ließ, fand ich am interessantesten von allen; und als ich seine herrlichen Moränen sah, die sich in majestätischen Kurven aus dem geräumigen Amphitheater zwischen den Bergen erstreckten, war ich begeistert von der Arbeit, die vor mir lag. Es war einer der goldenen Tage des Sierra Indian Summer, wenn der strahlende Sonnenschein jede Landschaft verherrlicht, wie felsig und kalt sie auch sein mag, und alles andere als Gletscher vermuten lässt. Der Weg des verschwundenen Gletschers war jetzt warm und glänzte an vielen Stellen, als wäre er mit Silber überzogen. Die hohen Kiefern, die auf den Moränen wuchsen, standen verklärt im glühenden Licht, die Pappelhaine auf den Ebenen des Beckens waren in Massen orangegelb und die spät blühenden Goldruten fügten Gold dem Gold hinzu. Ich fuhr weiter auf meiner rosigen Gletscherstraße und kam an einem See nach dem anderen vorbei, die in festen Granitbecken liegen, und an vielen Dickichten und Wiesen, die von einem Bach bewässert werden, der aus dem Amphitheater entspringt und die Seen miteinander verbindet. Mal watete ich durch plüschige Sümpfe, die knietief mit gelbem und violettem Torfmoos bedeckt waren, mal über nackten Fels. Die wichtigsten Seitenmoränen, die die Aussicht zu beiden Seiten begrenzten, sind 30 bis 60 Meter hoch und ungefähr so regelmäßig wie künstliche Dämme und mit einem prächtigen Bestand an Weißtannen und Kiefern bedeckt. Doch diese Üppigkeit von Garten und Wald ließ ich schnell hinter mir. Als ich hinaufstieg, wirkten die Bäume winzig; Flecken von alpinem Bryanthus und Cassiope begannen zu erscheinen, und arktische Weiden wurden vom Winterschnee zu flachen Teppichen gepresst. Die kleinen Seen, die ein paar Meilen weiter unten im Tal so reich mit Blumenwiesen bestickt waren, hatten hier, auf einer Höhe von 10.000 Fuß, nur kleine braune Matten aus Seggen, sodass an mehr als der Hälfte ihrer Ufer kahle Felsen lagen. Doch inmitten dieser alpinen Unterdrückung warf die Bergkiefer tapfer ihre sturmgepeitschten Zweige auf die Felsvorsprünge und Strebepfeiler des Red Mountain, wobei einige Exemplare über 100 Fuß hoch und 24 Fuß im Umfang waren und scheinbar so frisch und kräftig wie die Riesen der tieferen Zonen waren.

Der Abend brach an, als ich gerade das Portal des Hauptamphitheaters erreichte. Es ist etwa eine Meile breit und etwas weniger als zwei Meilen lang. Die bröckelnden Ausläufer und Zinnen des Red Mountain begrenzen es im Norden, die düsteren, grob geformten Abgründe des Black Mountain im Süden und ein zerklüfteter, splitteriger Pass , der sich von Berg zu Berg windet, schließt es im Osten ein.

Ich wählte einen Campingplatz am Rande eines der Seen, wo mich ein Dickicht aus Hemlocktannen vor dem Nachtwind schützte. Nachdem ich mir eine Blechtasse Tee gemacht hatte, setzte ich mich an mein Lagerfeuer und dachte über die Erhabenheit und Bedeutung der Gletscheraufzeichnungen nach, die ich gesehen hatte. Mit fortschreitender Nacht schienen die mächtigen Felswände meiner Berghütte näher zu kommen, während sich der sternenbedeckte Himmel in herrlicher Helligkeit wie eine Decke von Wand zu Wand erstreckte und sich eng an alle spitzen Unregelmäßigkeiten der Gipfel anschmiegte. Nach einer langen Rast am Feuer und einem Blick in mein Notizbuch schnitt ich ein paar belaubte Zweige als Bett ab und fiel in den klaren, todesähnlichen Schlaf des müden Bergsteigers.

Früh am nächsten Morgen machte ich mich auf, den großen alten Gletscher, der so viel zur Schönheit der Yosemite-Region beigetragen hat, bis zu seinen entferntesten Quellen zu verfolgen, und genoss den Zauber, den jeder Entdecker in der unberührten Wildnis der Natur empfindet. Die Stimmen der Berge schliefen noch. Der Wind bewegte kaum die Kiefernnadeln. Die Sonne war aufgegangen, aber es war noch zu kalt für die Vögel und die wenigen grabenden Tiere, die hier leben. Nur der Bach, der von Tümpel zu Tümpel stürzte, schien ganz wach zu sein. Doch der Geist des ersten Tages rief zum Handeln. Die Sonnenstrahlen strömten herrlich durch die zerklüfteten Öffnungen des Sattels , fielen auf die polierten Bürgersteige und beleuchteten die silbrigen Seen, während jeder sonnenberührte Felsen an seinen Rändern weiß brannte wie geschmolzenes Eisen in einem Ofen. Ich umrundete das Nordufer meines Lagersees und folgte dem zentralen Bach an vielen Kaskaden vorbei von einem kleinen See zum nächsten. Die Landschaft wurde strenger und arktischer, die Zwergkiefern und Hemlocktannen verschwanden und der Bach war von Eiszapfen gesäumt. Als die Sonne höher stieg, lösten sich an zerklüfteten Teilen der Klippen Felsen und stürzten in rasselnden Lawinen herab, die wild von Fels zu Fels widerhallten.

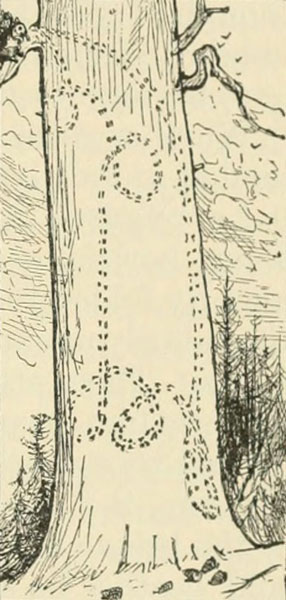

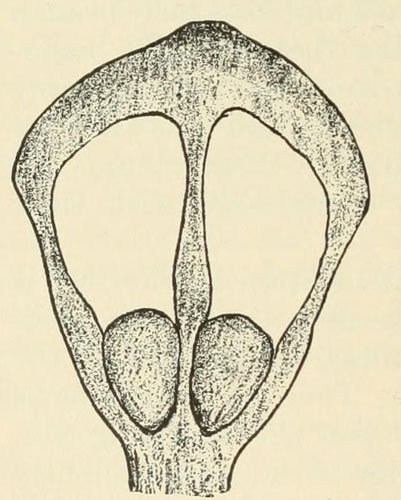

Die wichtigsten Seitenmoränen, die sich vom Rand des Amphitheaters bis in das Illilouette-Becken erstrecken, setzen sich in verstreuten Massen entlang der Wände des Amphitheaters fort, während einzelne Felsbrocken, Hunderte Tonnen schwer, hier und da in der Mitte des Kanals zurückgeblieben sind. Auch hier bemerkte ich eine Reihe kleiner Endmoränen, die entlang der Südwand des Amphitheaters angeordnet waren und in Größe und Form mit den Schatten übereinstimmten, die die höchsten Teile warfen. Die Bedeutung dieser Übereinstimmung zwischen Moränen und Schatten wurde später klar. Als ich den Fluss bis zum letzten seiner Kette von kleinen Seen zurückverfolgte, bemerkte ich eine Ablagerung von feinem grauen Schlamm auf dem Boden, außer dort, wo die Kraft der eintretenden Strömung das Absetzen verhindert hatte. Es sah aus wie der von einem Schleifstein abgeschliffene Schlamm, und ich vermutete sofort seinen Gletscherursprung, denn der Fluss, der ihn trug, kam gurgelnd aus der Basis einer rohen Moräne, die im Entstehen zu sein schien. Auf ihrer rauen, unebenen Oberfläche war kein Pflanzen- oder Wetterfleck zu sehen. Er ist zwischen 60 und über 100 Fuß hoch und stürzt in einem Winkel von 38° nach vorne. Vorsichtig bahnte ich mir meinen Weg, erreichte die Spitze der Moräne und war erfreut, einen kleinen, aber gut charakterisierten Gletscher zu sehen, der in einer fein abgestuften Kurve von den düsteren Abgründen des Black Mountain zu der Moräne hinabstürzte, auf der ich stand. Das kompakte Eis war auf allen unteren Teilen des Gletschers zu sehen, obwohl es grau war, weil Schmutz und Steine darin eingebettet waren. Weiter oben verschwand das Eis unter grobkörnigem Schnee. Die Oberfläche des Gletschers war außerdem durch Schmutzbänder und die hervortretenden Ränder der blauen Adern gekennzeichnet, die die laminierte Struktur des Eises zeigten. Die oberste Gletscherspalte oder „Bergschrund“, wo der Firnwar mit dem Berg verbunden, 12 bis 14 Fuß breit und an einigen Stellen von den Überresten von Schneelawinen überbrückt. Ich kroch am Rand der Gletscherspalte entlang und hielt mich mit tauben Fingern fest. Ich entdeckte klare Abschnitte, wo die Schichtstruktur wunderschön sichtbar war. Der Oberflächenschnee war, obwohl mit von den Klippen heruntergeschossenen Steinen bestreut, an einigen Stellen fast rein, wurde allmählich kristallin und verwandelte sich in weißliches, poröses Eis in verschiedenen Farbtönen, und dieses verwandelte sich in einer Tiefe von 20 oder 30 Fuß wieder in blaues Eis, dessen bandartige Bänder teilweise fast rein waren und sich auf die allmählichste und zarteste Weise, die man sich vorstellen kann, mit den helleren Bändern vermischten. Eine Reihe von schroffen Zickzacklinien ermöglichte es mir, in die unheimliche Unterwelt der Gletscherspalte hinabzusteigen. Ihre gekammerten Hohlräume waren mit einer Vielzahl von Eiszapfen behangen, zwischen denen blasses, gedämpftes Licht pulsierte und mit unbeschreiblicher Schönheit schimmerte. Wasser tropfte und plätscherte über mir, und von weit unten drang ein seltsames, feierliches Murmeln von Strömungen herüber, die sich im Dunkeln ihren Weg durch Adern und Spalten bahnten. Die Kammern eines Gletschers sind absolut bezaubernd, auch wenn man sich in ihrer frostigen Schönheit fehl am Platz fühlt. Bald war mir in Hemdsärmeln kalt, und die schiefe Wand drohte, mich zu verschlingen; dennoch fiel es mir schwer, die köstliche Musik des Wassers und das liebliche Licht hinter mir zu lassen. Als ich wieder an die Oberfläche kam, bemerkte ich Felsbrocken jeder Größe auf ihrer Reise zur Endmoräne – Reisen von mehr als hundert Jahren, ohne einen einzigen Halt, bei Tag oder Nacht, im Winter oder Sommer.

Die Sonne ließ ein Netzwerk süß rauschender Bäche entstehen, die anmutig den Gletscher hinabflossen, sich in ihren glänzenden Kanälen kräuselten und wirbelten und klare Abschnitte durch das poröse Oberflächeneis in das tiefe Blau schnitten, wo die Struktur des Gletschers wunderschön hervorgehoben wurde.

Die Reihe kleiner Endmoränen, die ich am Morgen entlang der Südwand des Amphitheaters beobachtet hatte, stimmte in jeder Hinsicht mit der Moräne dieses Gletschers überein, und ihre Verteilung in Bezug auf den Schatten war nun klar. Als die Klimaveränderungen eintraten, die das Schmelzen und den Rückzug des Hauptgletschers verursachten, der das Amphitheater ausfüllte, blieben eine Reihe von Restgletschern im Schatten der Klippen zurück, unter deren Schutz sie verweilten, bis sie die Moränen bildeten, die wir untersuchen. Dann, als der Schnee noch seltener wurde, verschwanden sie alle nacheinander, mit Ausnahme des gerade beschriebenen; und der Grund für seine längere Lebensdauer ist in dem größeren Gebiet des Schneebeckens, das er entwässert, und seinem vollständigeren Schutz vor Sonneneinstrahlung hinreichend offensichtlich. Wie lange dieser kleine Gletscher noch bestehen wird, hängt natürlich von der Schneemenge ab, die er von Jahr zu Jahr im Vergleich zu schmelzendem Abfall erhält.

Nach dieser Entdeckung unternahm ich Exkursionen durch die gesamte High Sierra, erweiterte meine Erkundungen Sommer für Sommer und entdeckte, dass das, was in der Ferne auf den ersten Blick wie ausgedehnte Schneefelder aussah, größtenteils aus Gletschern bestand, die eifrig damit beschäftigt waren, die Skulptur der Gipfel zu vollenden, die so majestätisch von ihren riesigen Vorgängern geformt worden war.

Am 21. August setzte ich eine Reihe von Pfählen in den Maclure-Gletscher in der Nähe des Mount Lyell und stellte fest, dass seine Bewegungsgeschwindigkeit in der Mitte kaum mehr als einen Zoll pro Tag betrug, was einen großen Kontrast zum Muir-Gletscher in Alaska darstellt, der in der Nähe der Front mit einer Geschwindigkeit von fünf bis zehn Fuß in vierundzwanzig Stunden fließt. Mount Shasta hat drei Gletscher, aber Mount Whitney, obwohl er der höchste Berg der Gebirgskette ist, hat derzeit keinen einzigen Gletscher. An seinen Nordhängen gibt es kleine Flecken von anhaltendem Schnee und Eis, aber sie sind flach und weisen keine deutlichen Anzeichen von Gletscherbewegungen auf. Seine Seiten sind jedoch an vielen Stellen durch die Wirkung seiner alten Gletscher zerklüftet und poliert, die nach Osten und Westen als Nebenflüsse der großen Gletscher flossen, die einst die Täler der Flüsse Kern und Owen füllten.

KAPITEL III

DER SCHNEE

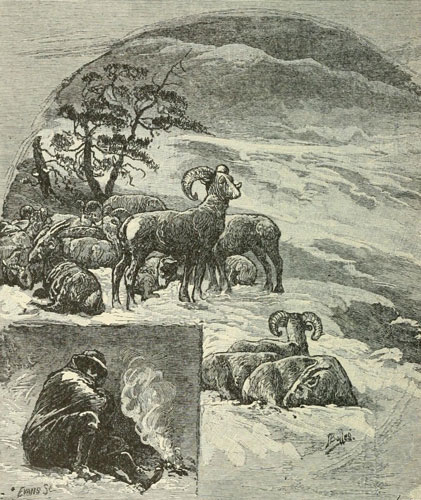

Der erste Schnee, der die Sierra weiß macht, fällt normalerweise Ende Oktober oder Anfang November und hat eine Höhe von einigen Zoll, nach Monaten des herrlichsten Indian Summer-Wetters, das man sich vorstellen kann. Aber in wenigen Tagen schmilzt diese dünne Schneedecke größtenteils von den der Sonne ausgesetzten Hängen und bereitet den Bergsteigern, die sich zu dieser Zeit auf den hohen Gipfeln aufhalten, nur wenig Besorgnis. Der erste allgemeine Wintersturm, der Schnee bringt, der einen dauerhaften Teil der Saisonversorgung ausmachen soll, bricht selten vor Ende November über die Berge. Dann eilen die Bergsteiger, vom Himmel gewarnt, zusammen mit den wilden Schafen, Rehen und den meisten Vögeln und Bären ins Tiefland oder in die Vorgebirge; und Murmeltiere, Bergbiber, Waldratten und dergleichen gehen in ihre Winterquartiere, von denen einige das Tageslicht erst wieder sehen, wenn im Juni oder Juli der Frühling wieder erwacht und aufersteht. Der erste schwere Schneefall ist normalerweise etwa zwei bis vier Fuß hoch. Dann folgt, mit Unterbrechungen strahlenden Sonnenscheins, ein Sturm auf den anderen und häuft Schnee auf Schnee, bis neun bis fünfzehn Meter gefallen sind. Aber aufgrund des Absetzens und Verdichtens des Schnees und des fast ständigen Abfalls durch Schmelzen und Verdunsten beträgt die tatsächliche Durchschnittstiefe zu keiner Zeit mehr als drei Meter in der Waldregion oder fünfzehn Meter an den Hängen der Gipfel.

Selbst bei kältestem Wetter hört die Verdunstung nie ganz auf, und der Sonnenschein, der zwischen den Stürmen reichlich vorhanden ist, ist stark genug, um die Oberfläche während der gesamten Wintermonate mehr oder weniger zu schmelzen. Schmelzwasser gelangt auch bis zu einem gewissen Grad auf den Boden, da die Wärme in den Felsen gespeichert und langsam an den Schnee abgegeben wird, der mit ihnen in Berührung kommt, wie das Ansteigen der Flüsse in allen höheren Regionen nach dem ersten Schneefall und ihr stetiges Fließen den ganzen Winter über zeigen.

Der Großteil des Schnees, der sich um die hohen Gipfel der Bergkette herum ablagert, fällt in kleinen, knackigen Flocken und zerbrochenen Kristallen, oder, wenn starke Winde und niedrige Temperaturen herrschen, werden die Kristalle, anstatt sich beim Fallen zu büscheligen Flocken zusammenzuschließen, geschlagen und zu Mehl und feinem Staub zerbrochen. Aber unten in der Waldregion fällt der Großteil sanft, leicht und federleicht zu Boden, wobei einige der Flocken bei mildem Wetter fast einen Zoll im Durchmesser sind, und er wird gleichmäßig verteilt und durch den Schutz der großen Bäume daran gehindert, in großem Umfang abzudriften. Während der leichten Stürme ist jeder Baum in der kältesten und dunkelsten Jahreszeit voller märchenhafter Blüten, die die Zweige biegen und jede singende Nadel verstummen lassen. Aber sobald der Sturm vorüber ist und die Sonne scheint, beginnt der Schnee sofort zu rutschen und sich zu setzen und in winzigen Lawinen von den Zweigen zu fallen, und der weiße Wald wird bald wieder grün. Der Schnee auf dem Boden setzt sich ebenfalls und taut an jedem hellen Tag und gefriert nachts, bis er grobkörnig wird und jede Spur seiner strahlenförmigen Kristallstruktur verliert, und dann kann ein Mann fest über seine gefrorene Oberfläche laufen, als ob er auf Eis wäre. Die Waldregion bis zu einer Höhe von 7000 Fuß ist im Juni normalerweise größtenteils schneefrei, aber zu dieser Zeit sind die höheren Regionen noch schwer beladen und werden vor Mitte oder Ende Juli nicht in nennenswertem Umfang vom Frühlingswetter berührt.

Eine der auffälligsten Auswirkungen des Schnees auf den Bergen ist die Verschüttung von Flüssen und kleinen Seen.

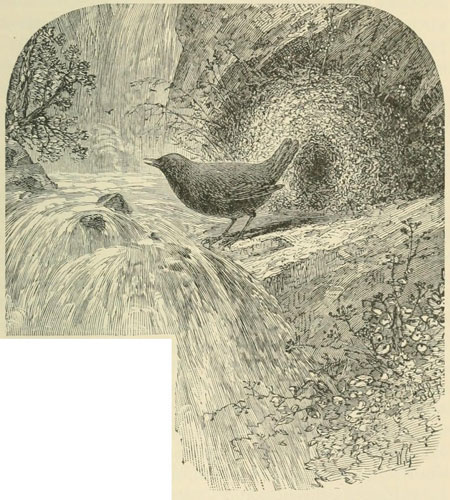

Wie der Schnee im Fluss Einen Moment weiß ist, dann für immer verloren,

sang Burns, um die Flüchtigkeit menschlicher Freude zu illustrieren. Die ersten Schneeflocken, die in die Flüsse der Sierra fallen, verschwinden so plötzlich; aber bei großen Stürmen, wenn die Temperaturen niedrig sind, kühlt die Schneemenge das Wasser schließlich fast bis zum Gefrierpunkt ab, und dann hört es natürlich auf, so plötzlich zu schmelzen und den Schnee zu verzehren. Die fallenden Flocken und Kristalle bilden wolkenartige Massen aus blauem Schlamm, die von der Strömung vorwärtsgetrieben und in viele Meilen entfernte wärmere Klimazonen getragen werden, während einige an Baumstämmen und Felsen und vorspringenden Uferspitzen haften bleiben und tagelang hoch über dem Wasserspiegel liegen bleiben und wieder weiß erscheinen, anstatt sofort „für immer verloren“ zu sein, während die Flüsse selbst während der Schneeperiode schließlich monatelang verloren sind. Der Schnee wird zunächst in steilen, sich überrollenden Verwehungen von den Ufern abgelagert, verdichtet und zementiert, bis die Ströme überspannt sind. Sie fließen dann im Dunkeln unter einer durchgehenden Schneedecke über die etwa dreißig Meilen breite Schneezone. Alle Flüsse der Sierra und ihre Nebenflüsse in diesen Hochregionen gehen jeden Winter verloren, als ob eine neue Eiszeit begonnen hätte. Außer an einigen Stellen, an denen große Wasserfälle auftreten, ist kein Tropfen fließenden Wassers zu sehen, obwohl das Rauschen und Grollen der stärkeren Strömungen noch zu hören ist. Gegen Frühling, wenn das Wetter tagsüber warm und nachts frostig ist, machen wiederholtes Tauen und Gefrieren und neue Schneeschichten die Brückenmassen dicht und fest, sodass man sicher über die Ströme gehen oder sogar ein Pferd darüber führen kann, ohne Gefahr zu laufen, durchzufallen. Im Juni beginnen die dünnsten Teile der Winterdecke und diejenigen, die am meisten der Sonne ausgesetzt sind, nachzugeben und bilden dunkle, schroffe, grubenartige Senken, an deren Grund das rauschende Wasser zu sehen ist. Ende Juni kann der Bergsteiger nur hier und da eine sichere Schneebrücke finden. Die langlebigsten Winterbrücken, die aufgrund der warmen Luftströme, die durch die Tunnel strömen, sowohl von unten als auch von oben auftauen, sind auffallend gewölbt und geformt; und durch das gelegentliche Gefrieren des sickernden, tropfenden Wassers von der Decke werden sie hell und malerisch eisig. In einigen Bereichen, wo ein freier Rand vorhanden ist, können wir durch sie hindurchgehen. Diese Tunnel sind nicht sehr dunkel, da hier und da kleine Oberlichter erscheinen. Der tosende Fluss erfüllt den gesamten gewölbten Weg mit beeindruckend lauter, widerhallender Musik, die manchmal durch die Amsel versüßt wird, einen Vogel, der keine Angst hat, überall hinzugehen, wo ein Bach hinfließt, und überall zu singen, wo ein Bach singt.

Alle kleinen alpinen Tümpel und Seen verschwinden auf ähnliche Weise aus der Winterlandschaft, entweder weil sie zuerst zufrieren und dann von Schnee bedeckt werden oder weil sie von Lawinen aufgefüllt werden. Die erste Lawine der Saison, die in ein Seebecken geschossen wird, findet die Oberfläche möglicherweise gefroren vor. Dann ist ein gewaltiges Krachen von brechendem Eis und ein Aufschlagen der Wellen zu hören, vermischt mit dem tiefen, dröhnenden Geräusch der Lawine. Losgelöste Massen des eindringenden Schnees, vermischt mit Eisfragmenten, treiben in schlammigen, inselartigen Haufen umher, während der Hauptteil einen Schutthaufen bildet, dessen Basis ganz oder teilweise auf dem Boden des Beckens ruht, je nach Tiefe und Größe der Lawine. Die nächste Lawine dringt natürlich noch weiter vor und so weiter, bis das gesamte Becken gefüllt und sein Wasser aufgesaugt oder verdrängt sein kann. Diese riesige Schlammmasse, mehr oder weniger mit Sand, Steinen und vielleicht Holz vermischt, ist bis zu einer beträchtlichen Tiefe gefroren, und es bedarf viel Sonnenwärme, um sie aufzutauen. Einige dieser unglücklichen kleinen Seen sind erst gegen Ende des Sommers von Eis und Schnee befreit. Andere sind nie ganz frei und öffnen sich nur auf der Seite gegenüber dem Eingang der Lawinen. Einige zeigen nur eine schmale Wassersichel zwischen dem Ufer und steilen Steilhängen aus eisigem, verdichtetem Schnee, von denen Massen, die abbrechen, wie Eisberge in einem Miniatur-Arktischen Ozean vor ihnen schwimmen, während die Lawinenhaufen, die sich an die Berge lehnen, wie kleine Gletscher aussehen. Die vorderen Klippen sind in einigen Fällen recht malerisch, und mit den von den Bergen übersäten Gewässern davor, die von der Sonne erhellt werden, sind sie außerordentlich schön. Es kommt oft vor, dass eine Seite eines Seebeckens hoffnungslos unter Schnee begraben und gefroren ist, während die andere, die den Sonnenschein genießt, mit wunderschönen Blumengärten geschmückt ist. Einige der kleineren Seen werden augenblicklich von einer schweren Lawine aus Steinen oder Schnee ausgelöscht. Die rollende, rutschende, schwere Masse, die auf einer Seite eindringt, fegt über den Boden und die gegenüberliegende Seite hinauf, verdrängt das Wasser und kratzt sogar das Becken sauber, schiebt die angesammelten Steine und Sedimente das gegenüberliegende Ufer hinauf und nimmt es vollständig in Besitz. Das verdrängte Wasser wird zum Teil absorbiert, aber der größte Teil wird um die Vorderseite der Lawine herum und den Abflusskanal hinunter geschickt, tosend und eilend, als ob es Angst hätte und froh wäre, entkommen zu sein.

SCHNEE-BANNER

Das großartigste Sturmphänomen, das ich je gesehen habe und das an Pracht die imposantesten Effekte von Wolken, Fluten oder Lawinen übertraf, waren die mit Schneefahnen geschmückten Gipfel der High Sierra hinter dem Yosemite Valley. Viele der sternenförmigen Schneeblumen, aus denen diese Fahnen gemacht sind, fallen, bevor sie reif sind, während die meisten derjenigen, die ihre perfekte Entwicklung als sechsstrahlige Kristalle erreichen, beim Fallen durch die frostige Luft glitzern und aneinander reiben und in Fragmente zerbrechen. Dieser trockene, fragmentarische Schnee wird durch die Einwirkung des Windes noch weiter für die Bildung von Fahnen vorbereitet. Denn anstatt sofort zur Ruhe zu kommen, wie der Schnee, der in die ruhigen Tiefen der Wälder fällt, wird er immer wieder gerollt, gegen Felsgrate geschlagen und in Gruben und Mulden gewirbelt, wie Felsbrocken, Kieselsteine und Sand in den Schlaglöchern eines Flusses, bis schließlich die feinen Kanten der Kristalle abgenutzt sind und die ganze Masse zu Staub zerfällt. Und wenn Sturmwinde diesen präparierten Schneestaub in lockerem Zustand auf exponierten Hängen finden, wo er frei nach Lee aufsteigen kann, wird er zurück in den Himmel geschleudert und in Form von Fahnen oder wolkigen Wehen von Gipfel zu Gipfel getragen, je nach Windgeschwindigkeit und Beschaffenheit der Hänge, die er hinauf- oder umrundet. Während er so durch die Luft fliegt, entkommt ein kleiner Teil und bleibt als Dampf am Himmel. Aber der weitaus größere Teil bleibt, nachdem er immer wieder in den Himmel getrieben wurde, schließlich in dichten Wehen oder im Schoß von Gletschern stecken, und ein Teil bleibt jahrhundertelang still und starr, bevor er schließlich schmilzt und singend die Berghänge hinunter zum Meer geschickt wird.

Doch trotz der Fülle an Schneestaub im Winter in den Bergen, der Häufigkeit starker Winde und der langen Zeit, in der der Staub lose und der Einwirkung der Winde ausgesetzt bleibt, ist das Auftreten wohlgeformter Banner aus Gründen, die wir später noch erläutern werden, verhältnismäßig selten. Ich habe nur ein einziges Schauspiel dieser Art gesehen, das in jeder Hinsicht perfekt schien. Das war im Winter 1873, als ein wilder Nordwind über die schneebedeckten Gipfel fegte. Zufällig überwinterte ich zu dieser Zeit im Yosemite Valley, jenem erhabenen Tempel der Sierra, wo man jeden Tag die großartigsten Sehenswürdigkeiten sehen kann. Doch selbst hier schien der wilde Festtag des Nordwindes überaus herrlich. Ich wurde morgens vom Schaukeln meiner Hütte und dem Schlagen von Kiefernholz auf dem Dach geweckt. Abgelöste Sturzbäche und Lawinen der Hauptsturmflut stürzten mit lautem, widerhallendem Getöse die schmalen Seitenschluchten hinab und über die steilen Wände, weckten die Kiefern zu enthusiastischer Aktivität und ließen das ganze Tal vibrieren, als würde man auf einem Instrument spielen.

Doch in der Ferne, auf den hohen, exponierten Gipfeln der Bergkette, die so hoch in den Himmel ragen, zeigte der Sturm noch prachtvollere Züge, die ich bald in ihrer ganzen Pracht sehen sollte. Ich hatte schon lange den Wunsch gehabt, einige Punkte in der Struktur des Eiskegels zu studieren, der sich jeden Winter am Fuße des oberen Yosemite-Wasserfalls bildet, doch die blendende Gischt, von der er umgeben ist, hatte mich bisher daran gehindert, nahe genug heranzukommen. Heute Morgen wurde der gesamte Wasserfall in dünne Fetzen gerissen und horizontal entlang der Felswand geweht, so dass der Kegel trocken blieb. Und während ich mich auf den Weg zur Spitze eines Felsvorsprungs machte, um eine so günstige Gelegenheit zu nutzen, das Innere des Kegels zu untersuchen, kamen über der Schulter des South Dome die Gipfel der Merced-Gruppe in Sicht, von denen jeder ein strahlendes Banner gegen den blauen Himmel schwenkte, so regelmäßig in der Form und so fest in der Textur, als ob es aus feiner Seide gewebt wäre. Ein so seltenes und prächtiges Phänomen überwog natürlich alle anderen Überlegungen, und ich ließ den Eiskegel sofort los und kämpfte mich aus dem Tal hinaus zu einer Kuppel oder einem Grat, der hoch genug war, um einen Überblick über die Hauptgipfel zu bieten, in der Gewissheit, diese noch herrlicher geschmückt vorzufinden; und ich wurde nicht im Geringsten enttäuscht. Der Indian Cañon, durch den ich kletterte, war mit Schnee bedeckt, der in Lawinen von den hohen Klippen zu beiden Seiten heruntergestürzt war, was den Aufstieg schwierig machte; aber angespornt durch den tosenden Sturm brachte das mühsame Wälzen keine Ermüdung, und nach vier Stunden erreichte ich die Spitze eines 8000 Fuß hohen Grats über dem Tal. Und dort bot sich in deutlichem Relief, wie ein klares Gemälde, eine äußerst imposante Szene. Unzählige Gipfel, schwarz und spitz, erhoben sich erhaben in den dunkelblauen Himmel, ihre Basen in pures Weiß gehüllt, ihre Flanken mit Schnee gestreift und bespritzt, wie Meeresfelsen mit Schaum; und von jedem Gipfel wehte frei und unverfälscht ein wunderschönes, seidenartiges, silbriges Banner, eine halbe bis eine Meile lang, schmal an der Befestigungsstelle, dann allmählich breiter werdend, je weiter es sich vom Gipfel aus erstreckte, bis es, soweit ich es schätzen konnte, ungefähr 1000 oder 1500 Fuß breit war. Die Gipfelgruppe, die „Krone der Sierra“ genannt wird und an der Quelle der Flüsse Merced und Tuolumne liegt – die Mounts Dana, Gibbs, Conness, Lyell, Maclure, Ritter und ihre namenlosen Artgenossen – hatten jeweils ihr eigenes strahlendes Banner, das mit deutlich sichtbarer Bewegung im Sonnenlicht wehte, und nicht eine einzige Wolke am Himmel konnte ihre schlichte Erhabenheit trüben. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf diesem Yosemite-Kamm und blicken nach Osten. Sie bemerken ein seltsam grelles Glitzern in der Luft. Der Sturm fegt wild mit wildem, stürmischem Brüllen über uns hinweg, aber seine Gewalt ist nicht zu spüren, denn Sie blicken durch eine geschützte Öffnung im Wald wie durch ein Fenster. Dort, im unmittelbaren Vordergrund Ihres Bildes,erhebt sich ein majestätischer Wald aus Weißtannen, die in ewiger Frische blühen, das Laub ist gelbgrün und der Schnee unter den Bäumen ist mit ihren wunderschönen, vom Wind abgerissenen Federn übersät. Dahinter und sich über die gesamte Mittelebene erstreckend, liegen düstere Kiefernwälder, unterbrochen von riesigen, geschwungenen Bergrücken und Kuppeln; und gleich hinter dem dunklen Wald sehen Sie die Monarchen der High Sierra, die ihre prächtigen Banner schwenken. Sie sind dreißig Kilometer entfernt, aber Sie würden sie nicht näher haben wollen, denn jedes Merkmal ist deutlich erkennbar und das ganze herrliche Schauspiel ist in seinen richtigen Proportionen zu sehen. Beachten Sie nach diesem Gesamtanblick, wie scharf die dunklen, schneefreien Rippen, Strebepfeiler und Gipfel der Berge abgegrenzt sind, mit Ausnahme der von den Bannern verhüllten Teile, und wie zart ihre Seiten mit Schnee bestrichen sind, wo er in schmalen Rillen und Schluchten zur Ruhe gekommen ist. Beachten Sie auch, wie majestätisch die Banner wehen, wenn der Wind gegen ihre Seiten bläst, und wie sauber jedes an der äußersten Spitze seines Gipfels befestigt ist, wie ein Wimpel an einem Masttopp; wie glatt und seidig ihre Beschaffenheit ist und wie fein sich ihre verblassenden Fransen in den azurblauen Himmel zeichnen. Sehen Sie, wie dicht und undurchsichtig sie an der Befestigungsstelle sind und wie hauchdünn und durchscheinend sie zum Ende hin sind, sodass die Gipfel dahinter nur undeutlich zu sehen sind, als blickten Sie durch Mattglas. Beachten Sie ferner, wie einige der längsten, zu den erhabensten Gipfeln gehörenden, vollkommen frei über dazwischenliegende Einschnitte und Pässe von Gipfel zu Gipfel wehen, während andere sich überlappen und teilweise verbergen. Und bedenken Sie, wie scharf jedes Teilchen dieser wundersamen Schneedecke Lichtstrahlen aussendet. Dies sind die Hauptmerkmale des schönen und furchterregenden Bildes, wie es vom Waldfenster aus zu sehen ist; und es wäre immer noch überaus herrlich, wenn Vorder- und Mittelgrund vollständig ausgelöscht würden und nur die schwarzen Gipfel, die weißen Banner und der blaue Himmel übrig blieben.und wie zierlich jeder von ihnen an der Spitze seines Gipfels befestigt ist, wie ein Wimpel an einer Mastspitze; wie glatt und seidig ihre Textur ist und wie fein ihre verblassenden Fransen in den azurblauen Himmel gezeichnet sind. Sehen Sie, wie dicht und undurchsichtig sie an der Befestigungsstelle sind und wie hauchdünn und durchscheinend sie gegen Ende hin sind, so dass die Gipfel dahinter nur undeutlich zu sehen sind, als ob Sie durch Milchglas blicken würden. Beachten Sie auch, wie einige der längsten, die zu den erhabensten Gipfeln gehören, vollkommen frei über dazwischenliegende Kerben und Pässe von Gipfel zu Gipfel strömen, während andere sich überlappen und teilweise gegenseitig verbergen. Und bedenken Sie, wie scharf jedes Teilchen dieser wundersamen Schneedecke Lichtstrahlen aussendet. Dies sind die Hauptmerkmale des schönen und schrecklichen Bildes, wie es vom Waldfenster aus gesehen wird; und es wäre immer noch überragend herrlich, wenn der Vorder- und Mittelgrund vollständig ausgelöscht wäre und nur die schwarzen Gipfel, die weißen Banner und der blaue Himmel übrig blieben.und wie zierlich jeder von ihnen an der Spitze seines Gipfels befestigt ist, wie ein Wimpel an einer Mastspitze; wie glatt und seidig ihre Textur ist und wie fein ihre verblassenden Fransen in den azurblauen Himmel gezeichnet sind. Sehen Sie, wie dicht und undurchsichtig sie an der Befestigungsstelle sind und wie hauchdünn und durchscheinend sie gegen Ende hin sind, so dass die Gipfel dahinter nur undeutlich zu sehen sind, als ob Sie durch Milchglas blicken würden. Beachten Sie auch, wie einige der längsten, die zu den erhabensten Gipfeln gehören, vollkommen frei über dazwischenliegende Kerben und Pässe von Gipfel zu Gipfel strömen, während andere sich überlappen und teilweise gegenseitig verbergen. Und bedenken Sie, wie scharf jedes Teilchen dieser wundersamen Schneedecke Lichtstrahlen aussendet. Dies sind die Hauptmerkmale des schönen und schrecklichen Bildes, wie es vom Waldfenster aus gesehen wird; und es wäre immer noch überragend herrlich, wenn der Vorder- und Mittelgrund vollständig ausgelöscht wäre und nur die schwarzen Gipfel, die weißen Banner und der blaue Himmel übrig blieben.

Wenn wir uns nun allgemein die Bildung von Schneefahnen ansehen, stellen wir fest, dass die Hauptursachen für die wunderbare Schönheit und Vollkommenheit der von uns betrachteten Fahnen die günstige Richtung und große Kraft des Windes, die Fülle an Schneestaub und die besondere Form der Berghänge waren. Es ist nicht nur wichtig, dass der Wind mit großer Geschwindigkeit und Beständigkeit weht, um einen ausreichend großen und kontinuierlichen Strom von Schneestaub zu erzeugen, sondern dass er auch aus dem Norden kommt. Ein Südwind kann nie eine perfekte Fahne über den Gipfeln der Sierra aufhängen. Hätte der Sturm an diesem Tag aus dem Süden geweht und wären die anderen Bedingungen unverändert geblieben, wäre nur eine trübe, verworrene, nebelartige Strömung entstanden; denn der Schnee wäre, anstatt in konzentrierten Strömen über die Gipfelspitzen geblasen und in Streifen ausgetragen zu werden, an den Seiten abgefallen und in den Gletscherschößen aufgehäuft worden. Die Ursache für die konzentrierte Wirkung des Nordwindes liegt in der besonderen Form der Nordseiten der Gipfel, wo sich die Amphitheater der Restgletscher befinden. Im Allgemeinen sind die Südseiten konvex und unregelmäßig, während die Nordseiten sowohl in ihren vertikalen als auch horizontalen Abschnitten konkav sind. Der Wind, der diese Kurven hinaufsteigt, konvergiert in Richtung der Gipfel und trägt den Schnee in konzentrierten Strömungen mit sich, schießt ihn fast senkrecht in die Luft über den Gipfeln, von wo er dann in horizontaler Richtung weggetragen wird.

Dieser Formunterschied zwischen der Nord- und der Südseite der Gipfel ist fast ausschließlich auf die unterschiedliche Art und Menge der Vereisung zurückzuführen, der sie ausgesetzt waren. Die Nordseiten wurden von Resten von Schattengletschern ausgehöhlt, die eine Form hatten, die auf den sonnenbeschienenen Seiten nie existierte.

Es scheint daher, dass Schatten nicht nur die Formen hoher, eisiger Berge maßgeblich bestimmen, sondern auch die der Schneefahnen, die der wilde Wind über sie hängt.

KAPITEL IV

EIN ANBLICK AUF DIE HIGH SIERRA AUS DER NÄHE

Früh an einem hellen Morgen mitten im Altweibersommer, als die Gletscherwiesen noch von den Frostkristallen bedeckt waren, brach ich vom Fuße des Mount Lyell auf, um hinunter ins Yosemite-Tal zu gehen, um meinen erschöpften Vorrat an Brot und Tee aufzufüllen. Den vergangenen Sommer hatte ich wie viele zuvor damit verbracht, die Gletscher an den Quellgewässern der Flüsse San Joaquin, Tuolumne, Merced und Owen zu erforschen. Ich hatte ihre Bewegungen, Neigungen, Spalten, Moränen usw. gemessen und studiert und die Rolle, die sie während ihrer größten Ausdehnung bei der Entstehung und Entwicklung der Landschaften dieses alpinen Wunderlandes gespielt hatten. Die Zeit für diese Art von Arbeit war für dieses Jahr fast vorbei und ich begann mich voller Entzücken auf den nahenden Winter mit seinen wundersamen Stürmen zu freuen, wenn ich warm, eingeschneit, mit viel Brot und Büchern in meiner Hütte im Yosemite-Tal sitzen würde; Doch ein Anflug von Bedauern überkam mich, als ich daran dachte, dass ich diese geliebte Region möglicherweise bis zum nächsten Sommer nicht wiedersehen würde, abgesehen von den Fernblicken von den Höhen über den Yosemite-Wänden.

Für Künstler sind strenggenommen nur wenige Teile der High Sierra malerisch. Die gesamte massive Erhebung der Bergkette ist ein einziges großes Bild, das nicht klar in kleinere unterteilbar ist; in dieser Hinsicht unterscheidet sie sich stark von den älteren und, wie man sagen könnte, reiferen Bergen der Coast Range. Alle Landschaften der Sierra wurden, wie wir gesehen haben, von Grund auf neu geboren und von den sich entwickelnden Eisfluten des letzten Eiswinters von der Basis bis zum Gipfel umgestaltet. Aber all diese neuen Landschaften entstanden nicht gleichzeitig; einige der höchsten, wo das Eis am längsten verweilte, sind zig Jahrhunderte jünger als die der wärmeren Regionen darunter. Generell gilt: Je jünger die Berglandschaften sind – jünger meine ich im Hinblick auf die Zeit ihres Auftauchens aus dem Eis der Eiszeit –, desto weniger lassen sie sich in künstlerische Teile zerlegen, aus denen warme, sympathische, liebenswerte Bilder mit spürbarer Menschlichkeit gemacht werden können.

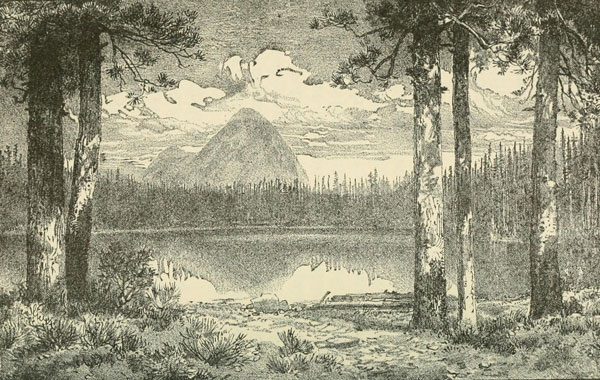

Hier jedoch, an den Quellgewässern des Tuolumne, befindet sich eine Gruppe wilder Gipfel, von denen der Geologe sagen könnte, dass die Sonne gerade erst zu scheinen begonnen hat, die jedoch in hohem Maße malerisch sind und in ihren Grundzügen so regelmäßig und ausgewogen, dass sie beinahe konventionell erscheinen – eine düstere Ansammlung schneebedeckter Gipfel mit grauen, von Kiefern gesäumten Granitbossen, die sich um ihre Basis flechten, das Ganze erhebt sich frei in den Himmel vom Kopf eines herrlichen Tals, dessen hohe Wände auf beiden Seiten abgeschrägt sind, um es ganz zu umfassen, ohne etwas aufzunehmen, das nicht unbedingt dazugehört. Der Vordergrund strahlte jetzt in herbstlichen Farben, Braun und Purpur und Gold, reif im milden Sonnenschein; ein heller Kontrast zum tiefen Kobaltblau des Himmels und dem Schwarz und Grau und dem reinen, spirituellen Weiß der Felsen und Gletscher. Unten, in der Mitte, sah man den jungen Tuolumne aus seinen kristallklaren Fontänen strömen, mal in glasklaren Becken ruhen, als würde er sich wieder in Eis verwandeln, mal in weißen Kaskaden herabstürzen, als würde er sich in Schnee verwandeln; mal rechts und links zwischen Granitfelsen hindurchglitt, mal über die glatten, mit Wiesen bedeckten Ebenen des Tals dahinfegte, mal nachdenklich von einer Seite auf die andere schwankte, mit ruhigen, würdevollen Gesten an Weiden und Seggen vorbei und um Haine aus pfeilförmigen Kiefern herum; und während seines ganzen ereignisreichen Laufs, ob er nun schnell oder langsam floss, laut oder leise sang, erfüllte er die Landschaft stets mit spiritueller Belebung und offenbarte in jeder Bewegung und jedem Ton die Erhabenheit seiner Quellen.